Les récits de vie m’ont toujours intéressée. Qu’il s’agisse de biographies ou autobiographies de grands personnages historiques, ou de textes plus modestes d’anonymes, il se crée toujours à la lecture d’un récit de vie une empathie et le lecteur y gagne, me semble-t-il, un petit bout d’humanité en plus.

Les récits de vie m’ont toujours intéressée. Qu’il s’agisse de biographies ou autobiographies de grands personnages historiques, ou de textes plus modestes d’anonymes, il se crée toujours à la lecture d’un récit de vie une empathie et le lecteur y gagne, me semble-t-il, un petit bout d’humanité en plus.

Cet essai sur les récits de vie, basé sur des exemples concrets (d’anonymes ou de célébrités) n’est pas un manuel à l’usage de ceux qui voudraient écrire leur vie. Les deux auteurs, psychologues cliniciens et habitués des recherches sur le sujet, partagent leur expérience et leurs analyses sur le sujet, dans un ouvrage accessible et documenté.

En s’appuyant sur des artistes connus du grand public (Annie Ernaux, Delphine de Vigan, Art Spiegelman…), ils posent tout d’abord les principes de la narration de soi, puis abordent le poids des secrets et des non-dits, les traumatismes, les récits croisés (dans les fratries, dans les couples) et les dispositifs individuels ou collectifs pour se raconter.

Ce livre peut d’adresser au plus grand nombre, mais y seront particulièrement sensibles ceux qui font l’effort de se poser sur leur vie, leur parcours, leur héritage psychologique, et cherchent à transcender les épreuves.

Académia, 200 pages, 20€

Académia, 200 pages, 20€

C’est le titre, d’abord, qui m’a interpellée en écoutant un podcast de France Culture où l’auteure était invitée (sans avoir noté au départ que j’avais déjà lu un

C’est le titre, d’abord, qui m’a interpellée en écoutant un podcast de France Culture où l’auteure était invitée (sans avoir noté au départ que j’avais déjà lu un  Oui, je le reconnais, le seul nom de « Proust » dans un titre me fait m’arrêter pour feuilleter l’ouvrage en question. Mais dans le cas de ce petit roman, c’est autre chose qui m’a décidée à l’acheter : ce livre est un précieux témoignage. En effet, il regroupe une partie des conférences données par l’auteur lors de son internement dans un camp russe en 1940. Rendez-vous compte : cet homme a été capable de donner une série de conférences d’une impressionnante précision, avec une structure accessible au plus grand nombre, en citant les noms des personnages, les références, etc, de tête. Il n’avait accès ni à l’oeuvre ni à la moindre documentation, évidemment. Une note de début d’ouvrage attire l’attention du lecteur sur certaines approximations – mais ce n’est pas si approximatif que ça !

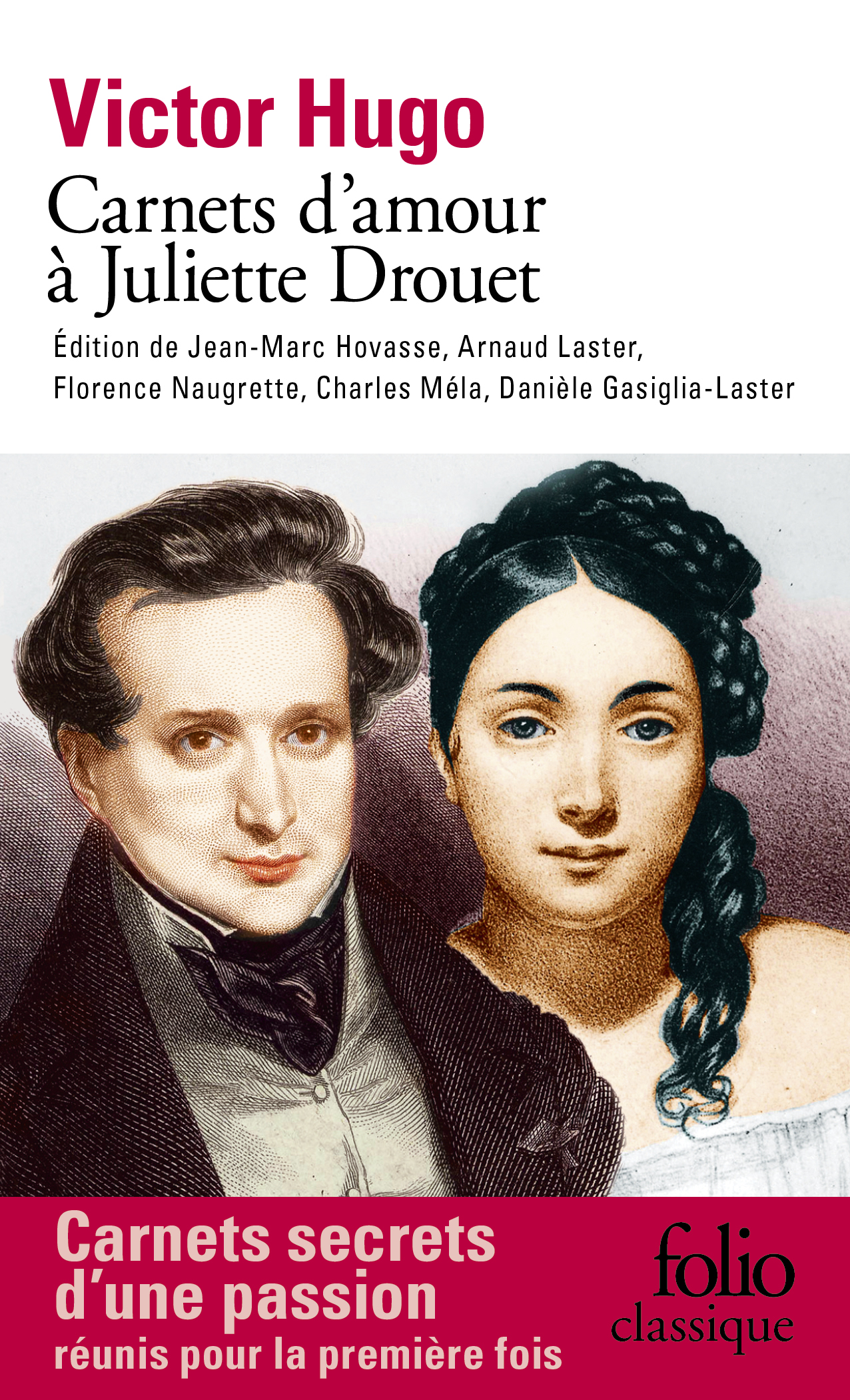

Oui, je le reconnais, le seul nom de « Proust » dans un titre me fait m’arrêter pour feuilleter l’ouvrage en question. Mais dans le cas de ce petit roman, c’est autre chose qui m’a décidée à l’acheter : ce livre est un précieux témoignage. En effet, il regroupe une partie des conférences données par l’auteur lors de son internement dans un camp russe en 1940. Rendez-vous compte : cet homme a été capable de donner une série de conférences d’une impressionnante précision, avec une structure accessible au plus grand nombre, en citant les noms des personnages, les références, etc, de tête. Il n’avait accès ni à l’oeuvre ni à la moindre documentation, évidemment. Une note de début d’ouvrage attire l’attention du lecteur sur certaines approximations – mais ce n’est pas si approximatif que ça !  Connaissant de nombreux poèmes de Victor Hugo – dont de nombreux poèmes qui parlent d’amour – j’étais curieuse de lire les messages personnels qu’il avait écrits à Juliette Drouet.

Connaissant de nombreux poèmes de Victor Hugo – dont de nombreux poèmes qui parlent d’amour – j’étais curieuse de lire les messages personnels qu’il avait écrits à Juliette Drouet. Son fils de quatre ans a subi une chimiothérapie. Sa fille a fait un don de moelle osseuse pour le sauver. Elle a divorcé de son mari. Et tout ça en plein confinement 2020. On peut dire qu’en cinq mois, la vie n’a pas épargné Laurence Tardieu. Et pourtant elle a fait le choix d’intituler son récit « Vers la joie ».

Son fils de quatre ans a subi une chimiothérapie. Sa fille a fait un don de moelle osseuse pour le sauver. Elle a divorcé de son mari. Et tout ça en plein confinement 2020. On peut dire qu’en cinq mois, la vie n’a pas épargné Laurence Tardieu. Et pourtant elle a fait le choix d’intituler son récit « Vers la joie ». J’ai traversé ce livre avec des pensées contradictoires.

J’ai traversé ce livre avec des pensées contradictoires. Ce livre est extrêmement connu, et j’en entends parler depuis si longtemps, je l’ai noté dans ma liste de lectures il y a tant d’années, que j’ai même l’impression de l’avoir peut-être déjà lu – ce qui est possible.

Ce livre est extrêmement connu, et j’en entends parler depuis si longtemps, je l’ai noté dans ma liste de lectures il y a tant d’années, que j’ai même l’impression de l’avoir peut-être déjà lu – ce qui est possible. En ce moment j’essaie de piocher davantage de lectures dans ma (grande) PAL, et c’est comme ça que « Le But », qui m’y attend depuis au moins un an, s’est retrouvé sur le haut de la pile. Ce livre m’avait été conseillé comme étant une référence en matière d’organisation et de management.

En ce moment j’essaie de piocher davantage de lectures dans ma (grande) PAL, et c’est comme ça que « Le But », qui m’y attend depuis au moins un an, s’est retrouvé sur le haut de la pile. Ce livre m’avait été conseillé comme étant une référence en matière d’organisation et de management.  J’ai eu entre les mains de nombreux ouvrages consacrés à la mythologie grecque, et celui-ci est sûrement le plus complet et le plus précis d’entre eux.

J’ai eu entre les mains de nombreux ouvrages consacrés à la mythologie grecque, et celui-ci est sûrement le plus complet et le plus précis d’entre eux.  Ne vous fiez pas au titre, ce livre n’est pas un ouvrage de développement personnel. C’est un livre de philosophie. Autrement dit, ne vous attendez pas à des formules toutes faites ou des solutions clés en main, mais plutôt à des pistes de réflexion – à vous de voir quel courant philosophique aura le plus de résonance en vous.

Ne vous fiez pas au titre, ce livre n’est pas un ouvrage de développement personnel. C’est un livre de philosophie. Autrement dit, ne vous attendez pas à des formules toutes faites ou des solutions clés en main, mais plutôt à des pistes de réflexion – à vous de voir quel courant philosophique aura le plus de résonance en vous.