L’une est Américaine, l’autre Anglaise.

L’une est Américaine, l’autre Anglaise.

La première est artiste peintre, la deuxième est une jeune fille de bonne famille, prête à être mariée.

Toutes deux se rencontrent dans le Paris des années 1950. Juliet, l’artiste américaine, doit réaliser le portrait de Deborah. Toutes deux partagent un amour de l’art, et très vite elles développent des sentiments l’une pour l’autre, bien que tout les oppose en apparence.

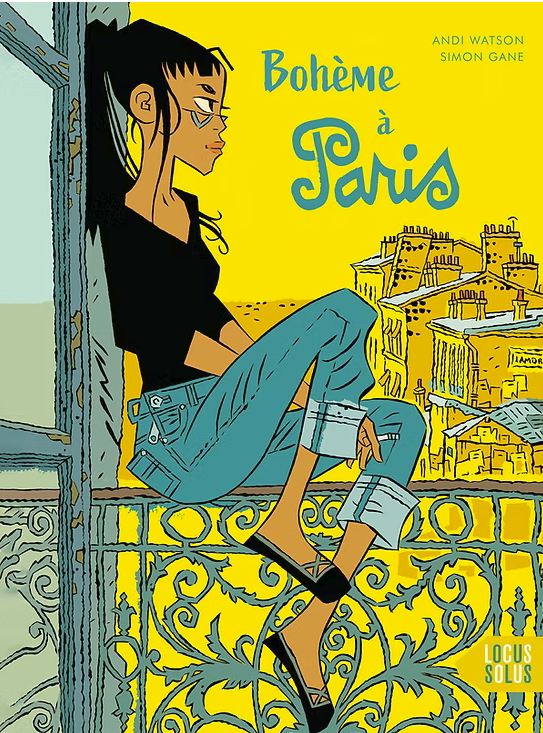

C’est une agréable bande dessinée qui rend hommage au Paris artistique, et qui emmène le lecteur dans les caves de Saint Germain des Prés, devant les œuvres du Louvre ou encore à Belleville.

Le trait est atypique mais assez original (même si les visages de certains personnages sont bizarres – pauvre Georges !). Le choix du noir et blanc en bande dessinée me déroute toujours un peu (je préfère les BD en couleur), puis finalement j’ai pris ce choix comme un parallèle avec un vieux film en noir et blanc des années 1950. Cela m’a mise dans l’ambiance ! Mais en réalité l’histoire pourrait se dérouler à plusieurs époques, y compris de nos jours. L’intrigue est assez classique, mais j’ai aimé l’ambiance de la BD à travers différents clins d’oeil à des quartiers emblématiques de Paris.

![]() Locus Solus, 144 pages N&B, 22€. BD reçue dans le cadre d’une « Masse critique ».

Locus Solus, 144 pages N&B, 22€. BD reçue dans le cadre d’une « Masse critique ».

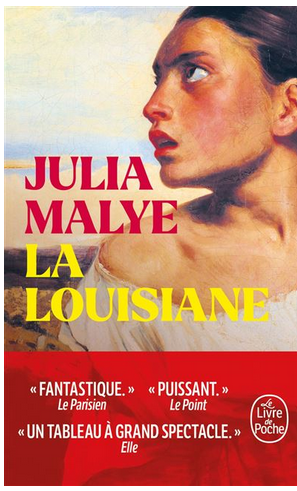

Il y a des romans dont chaque chapitre est un petit coup de poing, et ce roman-ci en fait partie. C’est un roman de femmes, ou plutôt un roman sur des parcours de femmes. Elles sont de toutes jeunes filles (quinze ans parfois) à quitter en ce jour de 1720 l

Il y a des romans dont chaque chapitre est un petit coup de poing, et ce roman-ci en fait partie. C’est un roman de femmes, ou plutôt un roman sur des parcours de femmes. Elles sont de toutes jeunes filles (quinze ans parfois) à quitter en ce jour de 1720 l «

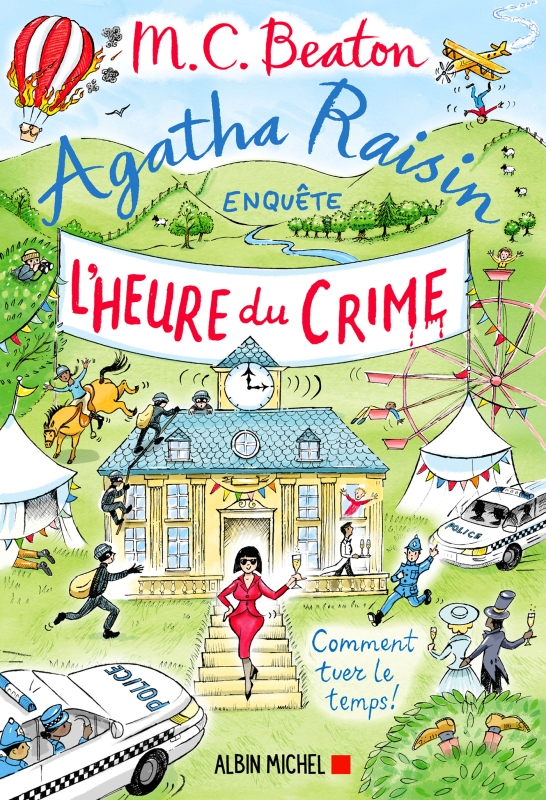

«  Petit plaisir de lecture, j’ai sorti de ma pile à lire le dernier tome en date de la série « Agatha Raisin ».

Petit plaisir de lecture, j’ai sorti de ma pile à lire le dernier tome en date de la série « Agatha Raisin ».  Énorme coup de cœur !

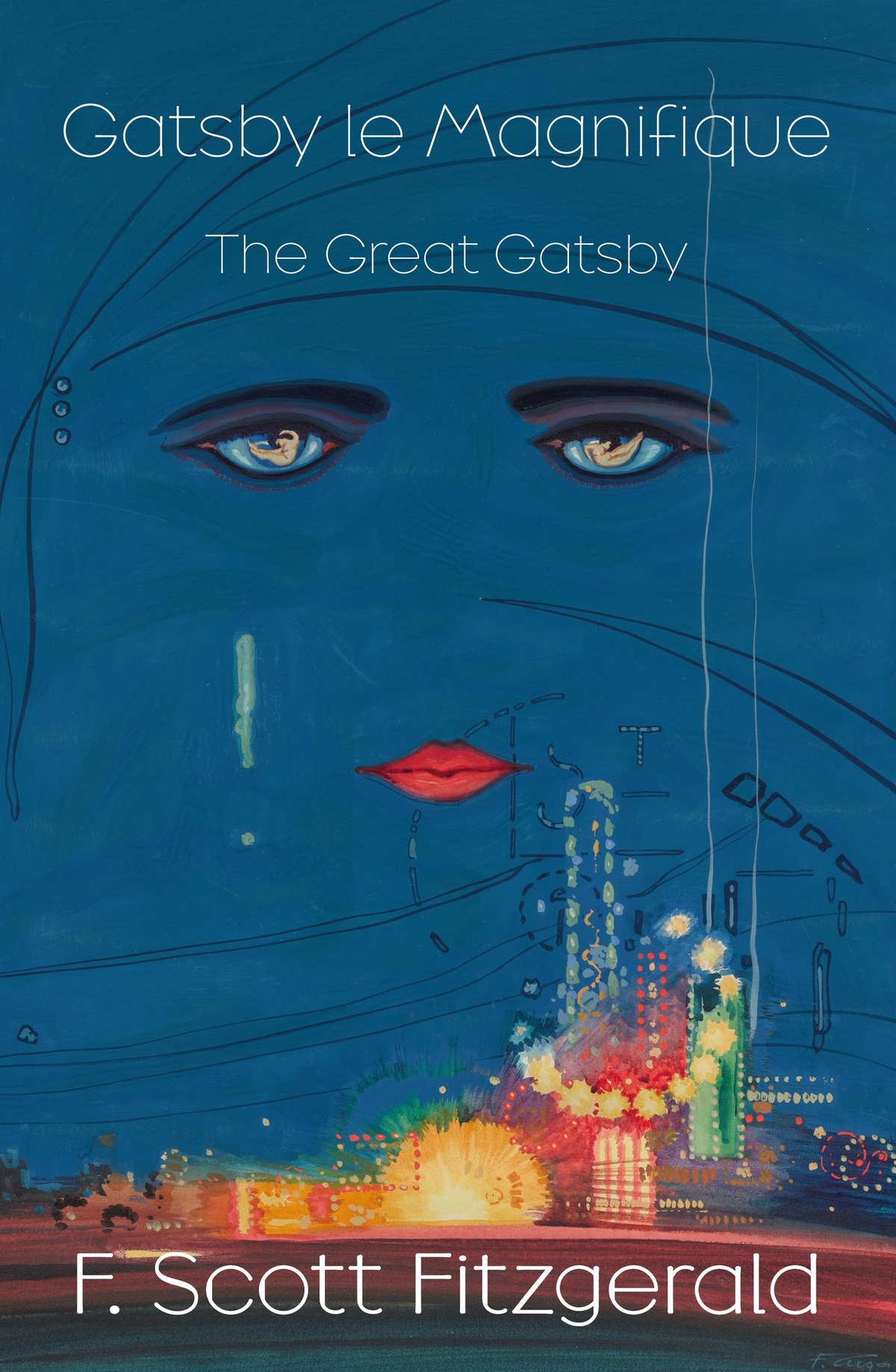

Énorme coup de cœur ! Quand j’ai eu ce livre entre les mains, j’ai d’abord trouvé que c’était un bel objet, avec sa couverture cartonnée et les multiples symboles dessinés dessus. Je reviens du Festival du livre de Paris, et j’ai pu y constater à nouveau dans mes flâneries à quel point je suis sensible aux couvertures. Donc, c’était déjà un bon point.

Quand j’ai eu ce livre entre les mains, j’ai d’abord trouvé que c’était un bel objet, avec sa couverture cartonnée et les multiples symboles dessinés dessus. Je reviens du Festival du livre de Paris, et j’ai pu y constater à nouveau dans mes flâneries à quel point je suis sensible aux couvertures. Donc, c’était déjà un bon point. S’attaquer à ce roman, c’est découvrir mille histoires en une. C’est accepter de se laisser transporter dans un univers où vivent quelques créatures étranges (arachnophobes, s’abstenir) et où s’opère une forme de magie de l’énergie (le sympathisme). Mais ce serait tellement réducteur de s’arrêter là. Et je ne voudrais surtout pas décourager ceux qui ne sont pas familiers de fantasy, car ce roman est avant tout un formidable voyage initiatique.

S’attaquer à ce roman, c’est découvrir mille histoires en une. C’est accepter de se laisser transporter dans un univers où vivent quelques créatures étranges (arachnophobes, s’abstenir) et où s’opère une forme de magie de l’énergie (le sympathisme). Mais ce serait tellement réducteur de s’arrêter là. Et je ne voudrais surtout pas décourager ceux qui ne sont pas familiers de fantasy, car ce roman est avant tout un formidable voyage initiatique. Alors que Pippa enregistre une série de podcast relatant l’enquête qu’elle avait menée dans le

Alors que Pippa enregistre une série de podcast relatant l’enquête qu’elle avait menée dans le  J’aime bien les romans pour ado. Je les trouve souvent plus efficaces, plus directs et plus rythmés que de nombreux romans pour adultes. Surtout parmi les romans policiers. « Meurtre mode d’emploi » est un roman que j’avais repéré depuis longtemps, et je suis contente de l’avoir enfin lu. Le titre est un peu trompeur, puisqu’il s’agit en réalité d’une enquête, un cold case plus précisément, qu’une ado de 17 ans cherche à résoudre.

J’aime bien les romans pour ado. Je les trouve souvent plus efficaces, plus directs et plus rythmés que de nombreux romans pour adultes. Surtout parmi les romans policiers. « Meurtre mode d’emploi » est un roman que j’avais repéré depuis longtemps, et je suis contente de l’avoir enfin lu. Le titre est un peu trompeur, puisqu’il s’agit en réalité d’une enquête, un cold case plus précisément, qu’une ado de 17 ans cherche à résoudre.  Connaissant de nombreux poèmes de Victor Hugo – dont de nombreux poèmes qui parlent d’amour – j’étais curieuse de lire les messages personnels qu’il avait écrits à Juliette Drouet.

Connaissant de nombreux poèmes de Victor Hugo – dont de nombreux poèmes qui parlent d’amour – j’étais curieuse de lire les messages personnels qu’il avait écrits à Juliette Drouet.