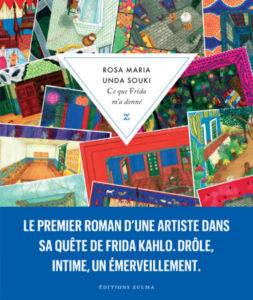

La première fois que j’ai vu ce livre, j’ai cru que les reproductions de tableaux qui forment la couverture étaient des tableaux de Frida Khalo. L’univers artistique, coloré, avec des meubles du quotidien, rappelle beaucoup celui de la peintre mexicaine.

La première fois que j’ai vu ce livre, j’ai cru que les reproductions de tableaux qui forment la couverture étaient des tableaux de Frida Khalo. L’univers artistique, coloré, avec des meubles du quotidien, rappelle beaucoup celui de la peintre mexicaine.

Dans cet ouvrage qui ne ressemble à aucun autre, Rosa Maria Unda Souki raconte son arrivée à Paris et l’organisation d’une exposition de tableaux qu’elle a consacrés à Frida et à sa « maison bleue » au Mexique.

J’avais imaginé que l’auteure nous raconterait son expérience en visitant la « maison bleue », ses impressions sur place, ce qu’elle avait ressenti. En réalité le récit est très centré autour de l’exposition, entre rétrospective de ce qui l’a inspirée et projection dans un futur proche (l’exposition) : où accrocher les tableaux, quel texte écrire pour l’exposition ?

Il est très intéressant de suivre ses doutes, ses interrogations, une certaine forme de flemme aussi.

Le livre est en soi un joli objet à lire et à feuilleter : chaque page comporte soit des reproductions des tableaux de l’auteure, soit des croquis illustratifs de son quotidien. Même la mise en forme du texte est pensée pour s’articuler avec les dessins. C’est très original, et bien sûr cela me donne envie de ressortir mon livre sur Frida pour revoir quelques détails de ses tableaux. Un bon livre en appelle toujours un autre.

![]() Zulma, 22,50€

Zulma, 22,50€

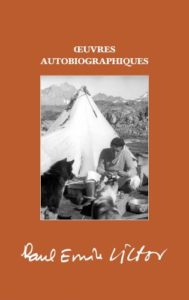

Si vous avez lu mes dernières chroniques, il ne vous aura pas échappé que je me suis enthousiasmée pour les écrits de Paul-Emile Victor – j’ai déjà chroniqué les 2 premiers tomes de ses « œuvres autobiographiques ».

Si vous avez lu mes dernières chroniques, il ne vous aura pas échappé que je me suis enthousiasmée pour les écrits de Paul-Emile Victor – j’ai déjà chroniqué les 2 premiers tomes de ses « œuvres autobiographiques ». Je me souviens très bien comment j’ai découvert le parcours de Gisèle Halimi pour la première fois. J’étais adolescente et fréquentais avec assiduité la bibliothèque municipale ; j’y allais avec une longue liste de livres que j’avais envie de lire et qui n’y étaient jamais, alors j’en choisissais d’autres, souvent au hasard, parce qu’un titre ou une couverture avaient attiré mon attention.

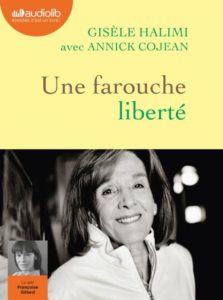

Je me souviens très bien comment j’ai découvert le parcours de Gisèle Halimi pour la première fois. J’étais adolescente et fréquentais avec assiduité la bibliothèque municipale ; j’y allais avec une longue liste de livres que j’avais envie de lire et qui n’y étaient jamais, alors j’en choisissais d’autres, souvent au hasard, parce qu’un titre ou une couverture avaient attiré mon attention.  Les sagas familiales ont quelque chose de passionnant, et celle des Guerlain n’échappe pas à la règle. L’histoire commence avec Pierre-François-Pascal Guerlain, qui a créé sa propre parfumerie à une époque (1828) où le parfum était vu davantage comme un remède d’apothicaire (pour se frictionner) que comme un luxe ou un plaisir pour les sens. Le début du livre est particulièrement intéressant en ce qu’il décrit cette « révolution » que Guerlain, comme quelques autres, perçoivent dans l’évolution de la société, et dans l’orientation nouvelle qu’ils vont donner à la parfumerie, changeant ainsi la représentation et l’usage que l’on fait du parfum.

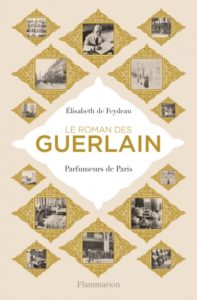

Les sagas familiales ont quelque chose de passionnant, et celle des Guerlain n’échappe pas à la règle. L’histoire commence avec Pierre-François-Pascal Guerlain, qui a créé sa propre parfumerie à une époque (1828) où le parfum était vu davantage comme un remède d’apothicaire (pour se frictionner) que comme un luxe ou un plaisir pour les sens. Le début du livre est particulièrement intéressant en ce qu’il décrit cette « révolution » que Guerlain, comme quelques autres, perçoivent dans l’évolution de la société, et dans l’orientation nouvelle qu’ils vont donner à la parfumerie, changeant ainsi la représentation et l’usage que l’on fait du parfum.  Après «

Après «  J’ai tellement lu de romans d’Agatha Christie pendant mon adolescence que j’ai arrêté de les compter après avoir dépassé les quarante ou cinquante titres.

J’ai tellement lu de romans d’Agatha Christie pendant mon adolescence que j’ai arrêté de les compter après avoir dépassé les quarante ou cinquante titres.  Souvenez-vous, j’avais chroniqué il y a quelque temps un

Souvenez-vous, j’avais chroniqué il y a quelque temps un