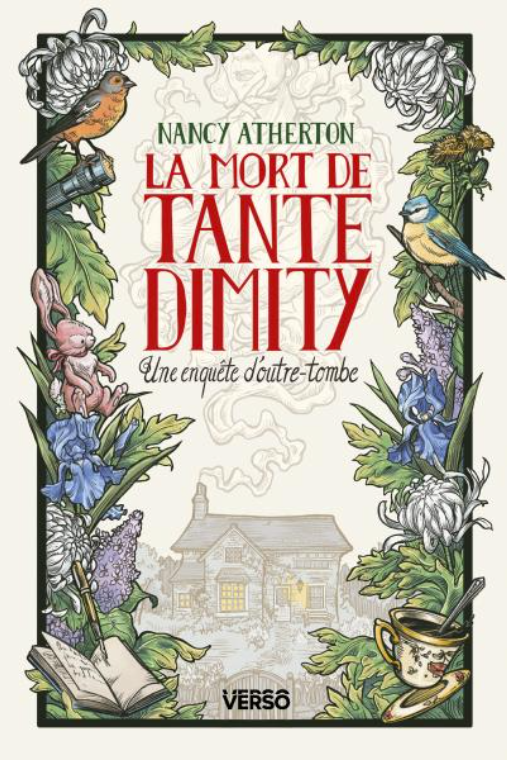

Rien ne va plus pour Lori. Deux ans après son mariage avec Bill, leur couple bat de l’aile et Bill fait passer son travail avant tout.

Lori tente un rapprochement en proposant à Bill une seconde lune de miel : ils quitteront Boston et rejoindront pour l’été le cottage que Lori a hérité de la Tante Dimity (qui, si vous avez lu le premier tome, intervient dans le roman sous forme d’un fantôme discret mais perspicace qui écrit des messages à Lori). Au dernier moment, Bill se défile, et Lori part seule avec son beau-père William. Or le vieil homme disparaît mystérieusement après quelques jours passés au cottage. Lori, aidée de la fille de ses voisins, part à sa recherche.

Dans ce deuxième tome, on s’éloigne du conte de fées du premier tome. Lori, délaissée par son mari, n’a plus grand-chose à voir avec la jeune femme qui se découvrait l’héritière d’un cottage et qui épousait un riche avocat américain. Elle est ici plus seule que jamais.

Dimity est moins présente aussi, elle n’intervient que par intermittence. On a quitté le cottage cosy et chaleureux pour un road trip entre Lori et une adolescente facétieuse et brillante, à la recherche d’un vieil homme insaisissable. Accrochez-vous pour suivre l’arbre généalogique des Willis & Willis, on rencontre toute la famille dans ce tome !

Les deux tomes ont des partis pris très différents, le premier était très cosy et domestique, le deuxième ressemble un peu plus à une « enquête » ; je me demande comment va s’orienter le reste de la saga : vers le cosy pur ? Vers d’autres enquêtes ?

A suivre…

Verso, 384 pages, 14,90€