Le sujet de ce livre est particulièrement original et passionnant, et part de la question suivante : pourquoi dénombre-t-on aussi peu de livres écrits par les femmes jusqu’au XIXè siècle ? La réponse de Virginie Woolf, si je peux la résumer, tient en trois principales raisons. Pour écrire, une femme doit avoir une vie (autre que celle de son foyer), 500 livres de rente par an, et surtout un lieu à soi pour écrire, qui ne soit ni une chambre ni le salon de la maison.

Le sujet de ce livre est particulièrement original et passionnant, et part de la question suivante : pourquoi dénombre-t-on aussi peu de livres écrits par les femmes jusqu’au XIXè siècle ? La réponse de Virginie Woolf, si je peux la résumer, tient en trois principales raisons. Pour écrire, une femme doit avoir une vie (autre que celle de son foyer), 500 livres de rente par an, et surtout un lieu à soi pour écrire, qui ne soit ni une chambre ni le salon de la maison.

Si le début du livre est un peu brouillon pour moi et contient trop de digressions, le propos se resserre ensuite autour du coeur de la question. L’auteure oscille comme elle sait si bien le faire entre anecdotes légères, concrètes, issues du quotidien, et des propos très forts, très engagés, qui sonnent comme des couperets et sont un miroir tendu sur la condition des femmes :

« Un être très étrange et composite émerge alors. En imagination, elle est de la plus haute importance ; en pratique, elle est complètement insignifiante. Elle imprègne la poésie de part en part ; elle est complètement absente de l’Histoire. Elle domine la vie des rois et des conquérants dans la fiction ; dans les faits elle était l’esclave du premier garçon dont la bague, enfoncée par les parents, avait été forcée à son doigt. Quelques uns des mots les plus inspirés, quelques unes des pensées les plus profondes en littérature tombent de ses lèvres ; dans la vie réelle elle savait à peine lire, n’épelait pas deux mots et était la propriété de son mari. »

De nombreux passages du livre sont passionnants, expliquant pourquoi une femme n’aurait pas pu écrire « Guerre et paix » (à une époque où les femmes ne quittaient guère les salons), ou encore ce que le fait de gagner de l’argent a permis aux premières femmes écrivains de trouver leur légitimité : « L’argent confère de la dignité à ce qui est frivole quand impayé ».

Il y a bien quelques propos qui surprennent une lectrice de 2020, comme par l’exemple l’idée que les femmes écrivent pour les femmes, mais on mettra ça sur le compte de l’époque – le propos de Virginia Woolf était déjà très moderne et osé pour l’époque, il serait injuste et inapproprié de le trouver trop timoré un siècle plus tard.

Hommes, femmes, qui aimez la littérature, lisez ce texte !

Je vous incite aussi vivement à lire l’excellente préface de Marie Darrieussecq : non seulement elle commente le livre qu’elle a traduit, mais elle partage aussi avec nous ses hésitations de traductrice, et ses choix. Son exemple d’hésitation sur la traduction du titre « A room of one’s own » est juste passionnant !

Folio, 240 pages, 7,50€

Folio, 240 pages, 7,50€

Voilà un livre parfait pour l’été, pour faire un tour de France (et plus!) des vacances des Présidents de la 5e République. De la Boisserie au Cap Nègre, de Latche dans les Landes à la Côte d’Azur, chaque lieu en dit long sur le Président qui y a passé ses vacances, mais aussi sur son époque. Des vacances studieuses pour certains ou tape-à-l’oeil pour d’autres, chacun son style.

Voilà un livre parfait pour l’été, pour faire un tour de France (et plus!) des vacances des Présidents de la 5e République. De la Boisserie au Cap Nègre, de Latche dans les Landes à la Côte d’Azur, chaque lieu en dit long sur le Président qui y a passé ses vacances, mais aussi sur son époque. Des vacances studieuses pour certains ou tape-à-l’oeil pour d’autres, chacun son style. ![]() Ed du Rocher, 224 pages, 17,90€

Ed du Rocher, 224 pages, 17,90€

Si vous suiv

Si vous suiv Beaucoup d’ouvrages ont déjà été publiés sur Tintin et sur son créateur Hergé. Alors d’entrée de jeu l’auteur fixe son cadre : il ne parlera quasiment pas d’Hergé, ne s’essaiera pas à une nouvelle théorie psy ni ne lancera des polémiques. Son propos est ailleurs, et vise à analyser ce qui donne le sous-titre de son essai, à savoir « les raisons d’un succès universel ».

Beaucoup d’ouvrages ont déjà été publiés sur Tintin et sur son créateur Hergé. Alors d’entrée de jeu l’auteur fixe son cadre : il ne parlera quasiment pas d’Hergé, ne s’essaiera pas à une nouvelle théorie psy ni ne lancera des polémiques. Son propos est ailleurs, et vise à analyser ce qui donne le sous-titre de son essai, à savoir « les raisons d’un succès universel ».  Je me souviens très bien comment j’ai découvert le parcours de Gisèle Halimi pour la première fois. J’étais adolescente et fréquentais avec assiduité la bibliothèque municipale ; j’y allais avec une longue liste de livres que j’avais envie de lire et qui n’y étaient jamais, alors j’en choisissais d’autres, souvent au hasard, parce qu’un titre ou une couverture avaient attiré mon attention.

Je me souviens très bien comment j’ai découvert le parcours de Gisèle Halimi pour la première fois. J’étais adolescente et fréquentais avec assiduité la bibliothèque municipale ; j’y allais avec une longue liste de livres que j’avais envie de lire et qui n’y étaient jamais, alors j’en choisissais d’autres, souvent au hasard, parce qu’un titre ou une couverture avaient attiré mon attention.  Que vous soyez féru d’Histoire, ou que votre scolarité vous ait laissé un mauvais souvenir des dates à apprendre par cœur, ce livre vous fera passer un passionnant moment de lecture.

Que vous soyez féru d’Histoire, ou que votre scolarité vous ait laissé un mauvais souvenir des dates à apprendre par cœur, ce livre vous fera passer un passionnant moment de lecture.  S’il y a bien une période adéquate pour prendre le temps de se poser sur la notion de travail, c’est bien celle que nous vivons actuellement. Entre ceux qui travaillent encore plus, les professionnels qui font tourner le pays au quotidien, ceux qui découvrent le télétravail… jamais le travail n’aura pris des formes aussi inédites et parfois inattendues.

S’il y a bien une période adéquate pour prendre le temps de se poser sur la notion de travail, c’est bien celle que nous vivons actuellement. Entre ceux qui travaillent encore plus, les professionnels qui font tourner le pays au quotidien, ceux qui découvrent le télétravail… jamais le travail n’aura pris des formes aussi inédites et parfois inattendues. Le sujet de ce livre est particulièrement original et passionnant, et part de la question suivante : pourquoi dénombre-t-on aussi peu de livres écrits par les femmes jusqu’au XIXè siècle ? La réponse de Virginie Woolf, si je peux la résumer, tient en trois principales raisons. Pour écrire, une femme doit avoir une vie (autre que celle de son foyer), 500 livres de rente par an, et surtout un lieu à soi pour écrire, qui ne soit ni une chambre ni le salon de la maison.

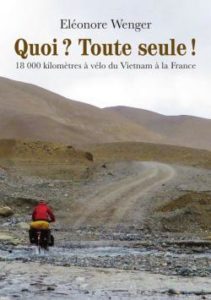

Le sujet de ce livre est particulièrement original et passionnant, et part de la question suivante : pourquoi dénombre-t-on aussi peu de livres écrits par les femmes jusqu’au XIXè siècle ? La réponse de Virginie Woolf, si je peux la résumer, tient en trois principales raisons. Pour écrire, une femme doit avoir une vie (autre que celle de son foyer), 500 livres de rente par an, et surtout un lieu à soi pour écrire, qui ne soit ni une chambre ni le salon de la maison. Incroyable Éléonore ! Du Vietnam à la France, cette jeune trentenaire a parcouru seule plus de 18 000 kilomètres à vélo !

Incroyable Éléonore ! Du Vietnam à la France, cette jeune trentenaire a parcouru seule plus de 18 000 kilomètres à vélo ! « Quand tu écris, tes lettres ressemblent à des hiéroglyphes. »

« Quand tu écris, tes lettres ressemblent à des hiéroglyphes. » «

«